Quieres aprender caligrafía, pero no sabes por qué estilo decantarte. Talleres de inglesa, de gótica, de bastarda, de rotunda... Hay tantos tipos de letra que acabas por confundirlas... No te preocupes porque hoy vamos a repasar algunos de los estilos de caligrafía más conocidos para que lo tengas un poquito más claro y te sirva de recurso para elegir o, por lo menos, como inspiración.

Regresamos fuertes tras las vacaciones de verano, con un repaso a diferentes estilos de caligrafía. Intentaremos seguir un poco el orden cronológico, aunque tampoco pretendemos dar ninguna clase de Historia. Tan solo cuatro pinceladas de los principales tipos de letras que podéis encontrar.

Los principales alfabetos occidentales tuvieron su origen en el semítico septentrional o cananeo, datado entre el 1700 y el 1500 a.C., en el Próximo Oriente. De él derivaron el fenicio, el griego y finalmente el alfabeto latino, creado por los romanos. En el siglo I de nuestra era estaba constituido por 23 letras. Las

letras romanas o

capitales son nuestras actuales letras mayúsculas. Fáciles de identificar y no tanto de escribir con sus armónicas proporciones.

Tras la caligrafía romana surgió la

uncial, de uso común entre los siglos III y VII, principalmente por los escribas latinos y griegos. Desde el siglo VIII y hasta el siglo XIII se utilizó a menudo en títulos y letras capitales.

En sus inicios las formas se caracterizaban por un trazo simple, con letras redondeadas. La escritura minúscula más compacta surge alrededor del año 800. Se escribe con plumilla plana con un ángulo de 30 grados.

Existen diferentes variantes de la uncial, algunas con trazos exagerados y florituras. La

uncial artificial, por ejemplo, utiliza un ángulo de plumilla de 10 grados.

Aproximadamente entre los siglos IX y XIII, se extendió el uso de la escritura

carolina o

carolingia. El emperador Carlomagno encargó al monje Alcuino de York la creación de una escritura para usar de manera uniforme en todos los documentos de su imperio. De ella surgirán más tarde y a lo largo de la Edad Media, las escrituras gótica, lombarda y otras.

La minúscula carolingia era clara y uniforme, con formas redondeadas. La pluma era inclinada entre 35° y 45°.

Página del Freisinger Denkmäler, siglo X. Imagen: Marjan Smerke

El

gótico es un alfabeto manuscrito que fue creado en el siglo VI. Tiene su origen en el Codex Argenteus, “Libro o Biblia de plata” en latín. Es fundamentalmente una adaptación del alfabeto griego en su grafía uncial.

Cuando se recupera en la Edad Media, utilizan el alfabeto latino imitando el estilo de escritura del gótico. Tuvo su esplendor entre los años 1150 y 1500. Destaca por perfiles rectos, que rompen las líneas redondeadas de las letras. Se escribe con plumilla plana y es importante mantener la inclinación a 45 grados.

La caligrafía gótica derivó en otros subestilos, como la

rotunda (también llamada gótica redonda o gótica de libros). Es esencialmente de forma redonda. Tiene parecido con la carolina, pero las letras presentan cierta angulosidad y trazos más gruesos, lo que hace que tenga un mayor peso visual.

Imagen: Libro de coro de la Catedral de México

Este estilo fue tan bien acogido que se incluye en prácticamente todos los manuales de enseñanza de la escritura impresos en el Renacimiento. También dio origen a la letra

redondilla surgida en España a partir del siglo XVI.

La caligrafía

cancilleresca aparece en Italia por los siglos XIV y XV. Sus trazos presentan una inclinación ligera y sus ascendentes y descendentes son largos y muy versátiles. Sus formas de caja baja están basadas en la minúscula carolingia así como en la mercantesa, una letra gótica de estilo cursivo usada en Italia. Las mayúsculas, a su vez, se basan en la forma de la romana.

Se han desarrollado cuatros tipos de cancilleresca: la cursiva, más apretada; la formata, más redonda y recta; la bastarda, que reúne característica de las dos anteriores, y la cancilleresca moderna.

En el siglo XVI surge una variante simplificada y dulcificada de la escritura cancellaresca, la

bastarda. Juan de Icíar fue el creador de la

bastarda española. Muy semejante a la cursiva de imprenta, inclinada a la derecha, muy clara, regular, de proporciones simétricas, tamaño pequeño y casi desprovista de nexo.

Imagen: Cancelleresca bastarda de Juan de Icíar, Lámina del fol. Cv del Libro Subtilissimo, Sevilla Alonso de Barrera, 1596

En el Renacimiento se imponen las letras humanísticas, itálicas y cancillerescas. Las primeras

itálicas se crearon hacia 1500. Se alargan los trazos, se contrastan delgados y gruesos, se redondean las letras. Es una letra elegante que, aunque puede escribirse recta, lo habitual es que tenga una ligera inclinación a la derecha. El ángulo de la pluma también es de 45 grados.

Más redondeada es la letra

fundacional, con una gran influecia de las clasicas «Roman capital» y las carolingias. Creada en el siglo XX por Edward Johnston a partir de documentos medievales.

La proporcion de esta letra es muy diferente de la itálica. Su cuerpo es de unos cuatro puntos de pluma y su trazo ascendente o descendente, de tres puntos; de manera que sobresalen sobre el cuerpo. Los remates se elaboran con trazos diagonales. Se escribe con una herramienta de punta ancha en un ángulo de 30 grados.

En el siglo XX también se desarrollan otros estilos, como el

Neuland. La mayúscula se basa en las letras diseñadas por el alemán

Rudolph Koch, considerado uno de los padres de la caligrafía moderna. Son letras gruesas, ideales para trabajos a gran escala. Hay que variar el ángulo de la plumilla o el pincel para mantener el máximo grueso del trazo.

Llegamos por fin a las plumillas acabadas en punta. La caligrafía

inglesa o Copperplate se caracteriza por unos rasgos más inclinados que la itálica, pasando de los 5º a los 55º . Es una letra de rasgos góticos, muy "adornados" o barrocos, de gran belleza . Se desarrolló en la Inglaterra del siglo XVIII.

La denominada

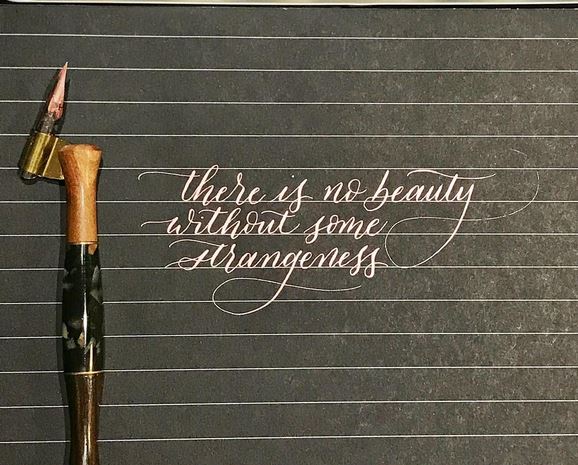

caligrafía moderna o

expresiva son variaciones de la inglesa. Podemos modificar el tamaño de las letras, exagerar las florituras, romper la línea del texto... las posibilidades son casi infinitas (siempre que el resultado sea legible).

Lo más divertido,

mezclar estilos, como esta preciosa combinación de gótica y moderna.

Esperamos que este pequeño ABC de estilos de caligrafía os haya aclarado algunas dudas o, por lo menos, que os dé ideas para probar. Animaros a practicar distintos alfabetos!